業務自動化ツールとして注目を集めるn8nは、プログラミング知識がなくても複雑なワークフローを構築できる強力なツールです。しかし、「日本語での情報が少なく、体系的に学ぶ方法が分からない」「情報が断片的で、応用が難しい」と感じている非エンジニアの方も少なくないでしょう。本記事では、そのような課題を解決するため、国内でn8n学習に役立つ主要な情報源を非エンジニアの私が比較分析した結果を紹介します。さらにAIツールを活用して学習効率を飛躍的に向上させる具体的な戦略を提示します。この記事を読むことで、n8nの基本から応用までを効率的に習得し、日々の業務に活かすための明確なロードマップを手に入れることができるでしょう。

n8nとは?非エンジニアが知るべき自動化ツールの基礎知識

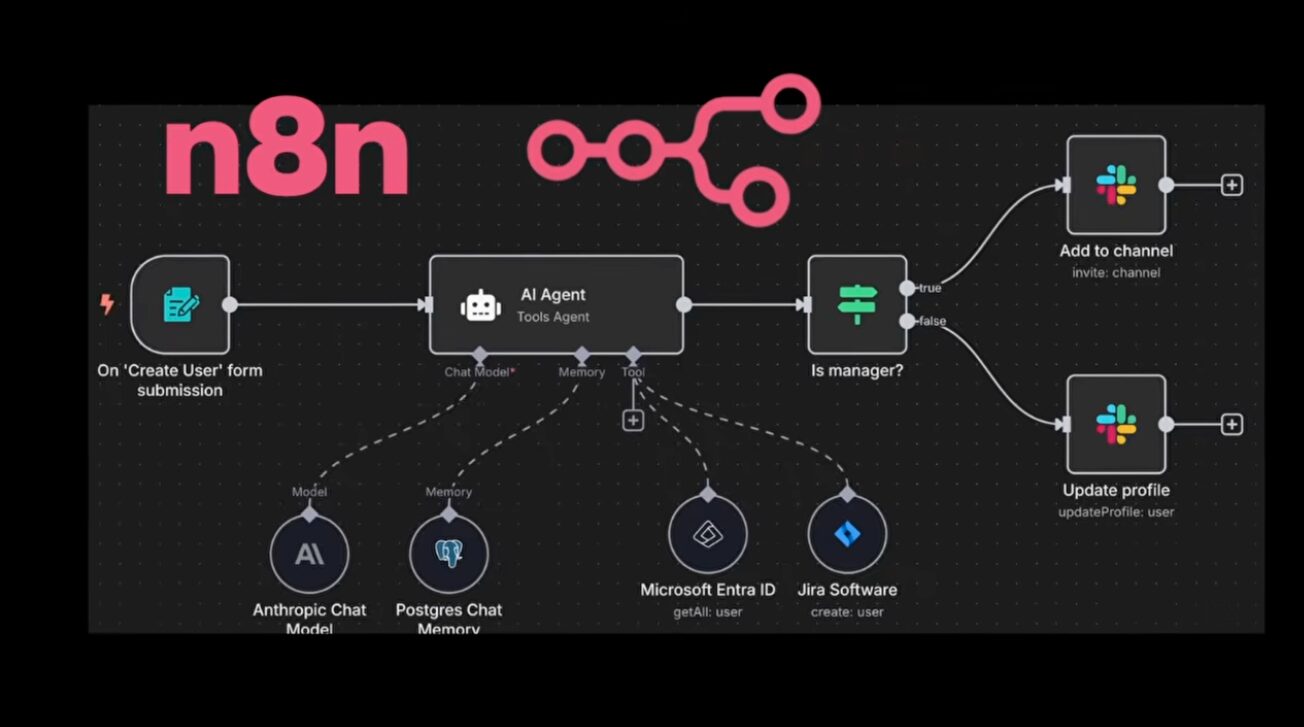

n8n(エヌエイトエヌ)は、Node.jsを基盤としたオープンソースのワークフロー自動化ツールです。プログラミングの知識がなくても、視覚的なインターフェースを通じてさまざまなアプリケーションやサービスを連携させ、複雑なタスクを自動化できる点が最大の特徴です。例えば、特定のメールを受信したら自動でスプレッドシートに情報を記録し、さらにチャットツールに通知するといった一連の作業を、ドラッグ&ドロップ操作で簡単に設定できます。

非エンジニアにとってn8nが特に魅力的なのは、以下のようなメリットがあるからです。

- プログラミング不要: コードを書くことなく、直感的なUIで自動化プロセスを構築できます。

- 幅広い連携機能: 300種類以上のサービスやAPIと連携可能で、ビジネスで利用するほとんどのツールをカバーできます。

- 業務効率化とコスト削減: 手作業で行っていた定型業務を自動化することで、時間と労力を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減します。

- 柔軟なカスタマイズ性: オープンソースであるため、特定のニーズに合わせてカスタマイズしたり、コミュニティの豊富なテンプレートを利用したりできます。

- スケーラビリティ: 小規模な個人業務から、大規模な企業のワークフローまで、柔軟に対応可能です。

このようにn8nは、業務の自動化を通じて生産性を向上させたい非エンジニアにとって、非常に強力な味方となるツールです。しかし、その学習過程で最も大きな壁となるのが、体系的な日本語情報の不足です。次に、この課題を克服するための具体的な学習リソースと活用法を見ていきましょう。

非エンジニア向け!n8n日本語学習サイト徹底比較

n8nの学習を進める上で役立つ日本語の情報源はいくつか存在します。ここでは、それぞれのプラットフォームの特徴を比較し、非エンジニアの方がどのように活用すべきかを解説します。

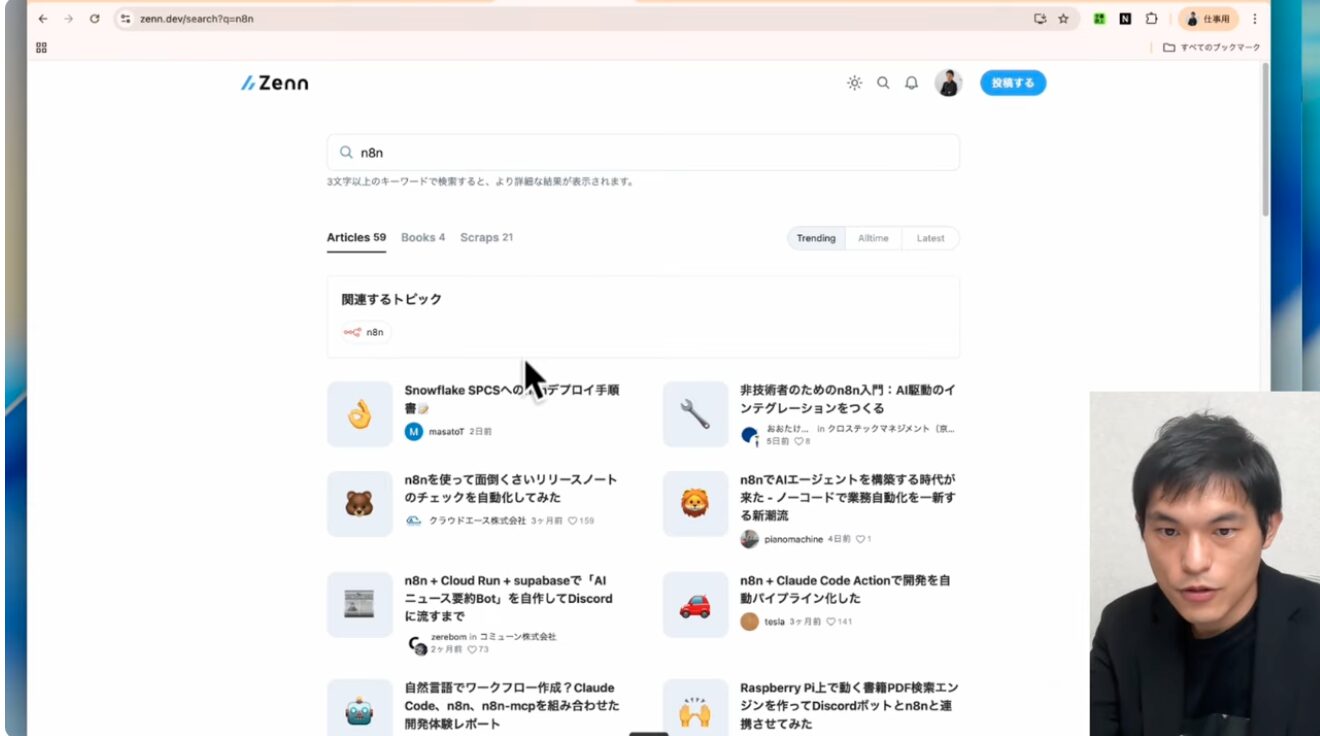

Zenn: 技術系記事で深く学ぶ上級者向け情報源

Zennは、エンジニアを中心に技術情報が共有されるプラットフォームです。n8nに関する記事も投稿されており、技術的な詳細や実装方法が深く掘り下げられている点が特徴です。例えば、n8nの特定のノードの挙動や、Docker環境での構築方法など、プログラム寄りの内容が中心となる傾向があります。

非エンジニアの方にとっては、一見難解に感じるかもしれませんが、概念的な理解を深める上では非常に有用です。例えば、「n8nでエラーが発生した際の具体的なデバッグ方法」や「複雑なデータ変換ロジックの背景」など、YouTubeやnoteでは触れられないような専門性の高い情報を得られることがあります。

Zennの活用ポイント:

- 概念の深掘り: n8nの内部動作や特定の機能の技術的背景を理解したい場合に参照します。

- コードの実装例: 特定のノードやAPI連携でコードを記述する必要がある場合の参考になります。

- コミュニティの知見: 経験豊富なエンジニアの実践的なノウハウから、より効率的なワークフロー構築のヒントを得られます。

ただし、情報量がまだ豊富とは言えず、また記事の多くはプログラミング知識を前提としているため、完全にゼロベースの非エンジニアにはハードルが高いかもしれません。他の情報源で基礎を固めてから、Zennでより深い知識を身につけるという段階的な活用が効果的です。

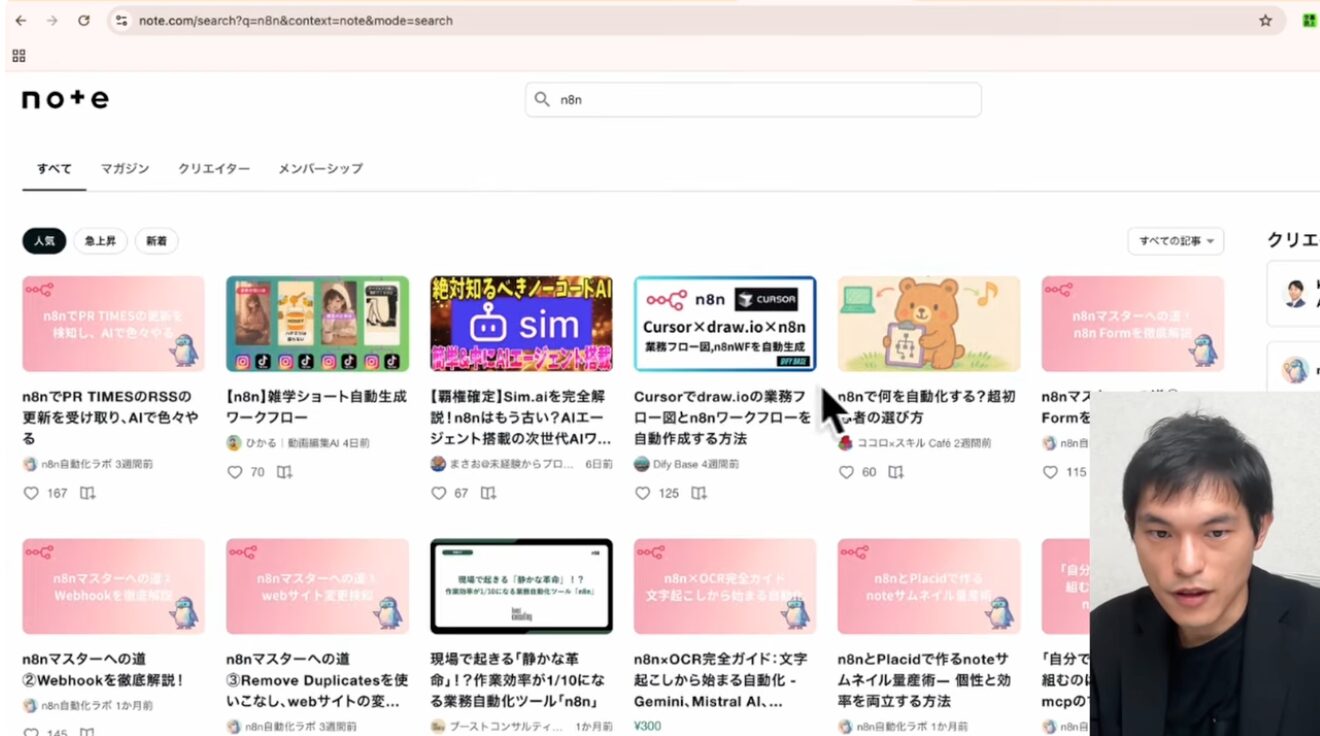

note: 実践者の生の声が満載!多様な情報源から学ぶ

noteは、クリエイターが文章やイラスト、写真などを投稿できるプラットフォームで、n8nに関する実践的な体験談やチュートリアル記事が数多く見られます。n8nを実際に業務で活用しているユーザーが、自身の成功事例や具体的なワークフローの構築手順を紹介していることが多く、非常に生きた情報源となります。

noteの魅力は、多種多様なバックグラウンドを持つクリエイターが情報を発信しているため、ビジネス職やマーケターなど、非エンジニア視点でのn8n活用法が見つかりやすい点です。また、定期的にn8nの使い方を詳しく解説しているクリエイターも存在するため、信頼できる情報源を見つけられれば、継続的に学習を進めることができます。

noteの活用ポイント:

- 実践的な活用事例: 自分の業務にn8nをどう活かせるかのアイデアを探すのに最適です。

- ワークフロー構築の具体例: ステップバイステップで解説された記事から、実際の構築方法を学ぶことができます。

- 非エンジニアの視点: プログラミングの専門知識がない人でも理解しやすい言葉で書かれた記事が多い傾向にあります。

一方で、noteは誰でも記事を投稿できるため、情報の質にばらつきがあることや、AIによって生成された情報、あるいは詳細が浅い有料記事も存在します。有益な記事を見つけるためには、ある程度の情報選定能力が求められるでしょう。信頼できるクリエイターを見つけたら、その人の記事を継続的にチェックすることをおすすめします。

Qiita: 図解と事例で概念を深める技術ブログ

QiitaもZennと同様に技術系の記事が中心のプラットフォームですが、より具体的な実装手順や概念解説に焦点を当てた記事が多い印象です。n8nに関する記事も豊富で、図やスクリーンショットを多用してノードの使い方やワークフローの構成を分かりやすく解説しているものが多く見られます。

n8nの各ノードがどのような機能を持っているのか、どのように連携させるのかといった概念理解を深めるのに非常に適しています。例えば、「Webhookノードの詳細な設定方法」や「条件分岐(IFノード)のロジック」など、動画だけでは掴みにくい細かい設定や考え方を、図解とテキストでじっくりと学ぶことができます。

Qiitaの活用ポイント:

- ノードの機能理解: 個々のノードがどのような役割を果たし、どのように設定するのかを詳しく知りたい場合に有効です。

- 概念の可視化: 図解を参考にすることで、複雑なワークフローの構造やデータフローを視覚的に理解しやすくなります。

- トラブルシューティング: 特定のエラー解決策や、想定される問題への対処法が解説されていることもあります。

ただし、Qiitaの記事もエンジニアが執筆していることが多いため、一部専門用語が使われたり、前提知識が必要な場合もあります。そのため、n8nの基本的な動かし方をYouTubeなどの動画で学んだ後に、Qiitaで「なぜそう動くのか」「より効率的な設定方法はないか」といった疑問を解決するために活用すると良いでしょう。

YouTube: 視覚的に理解を促す動画コンテンツ

YouTubeは、n8nの学習において非常に強力な情報源です。特に非エンジニアにとっては、実際の画面操作を見ながら学習できるため、直感的に理解しやすいという大きなメリットがあります。最近では日本語でのn8n解説動画も増えており、初心者向けの導入から具体的なワークフローの構築例まで、幅広いコンテンツが提供されています。

YouTubeの動画は、n8nのインターフェースや操作の流れ、各ノードの接続方法などを視覚的に捉えるのに最適です。例えば、「Google SheetsとSlackを連携させるワークフローの作り方」や「定期的なレポート作成の自動化」など、具体的な業務シーンに合わせたチュートリアル動画が豊富にあります。特に、n8nを初めて触る方にとっては、まず動画で全体像や基本的な操作感を掴むことが、学習の第一歩として非常に有効です。

YouTubeの活用ポイント:

- 直感的な学習: 実際の操作画面を見ながら学べるため、設定方法や流れを素早く理解できます。

- 実践的なワークフロー: 具体的な業務課題を解決するワークフローの構築例を参考にできます。

- 学習モチベーション維持: 動きのあるコンテンツは、テキスト情報に比べて学習の飽きを防ぎ、継続しやすいという側面もあります。

しかし、YouTube動画の多くは手順の説明が中心となりがちで、各ノードがなぜそのように機能するのか、あるいは設定の裏側にあるロジックといった概念的な部分まで踏み込んでいるものは少ない傾向にあります。そのため、動画で「どうすればできるか」を学んだ後、ZennやQiitaで「なぜそうするのか」を深掘りし、応用力を養うことが重要です。ちなみに、私は日々様々なところで学んだn8nの活用法を自身のYouTubeチャンネルで発信しています。

学習効率を最大化するAIツールの活用術

前述の各種情報源をただ利用するだけでなく、AIツールを組み合わせることで、n8nの学習効率を劇的に高めることができます。非エンジニアにとって、専門的な内容を短時間で理解し、応用力を身につけるための強力な助けとなるでしょう。

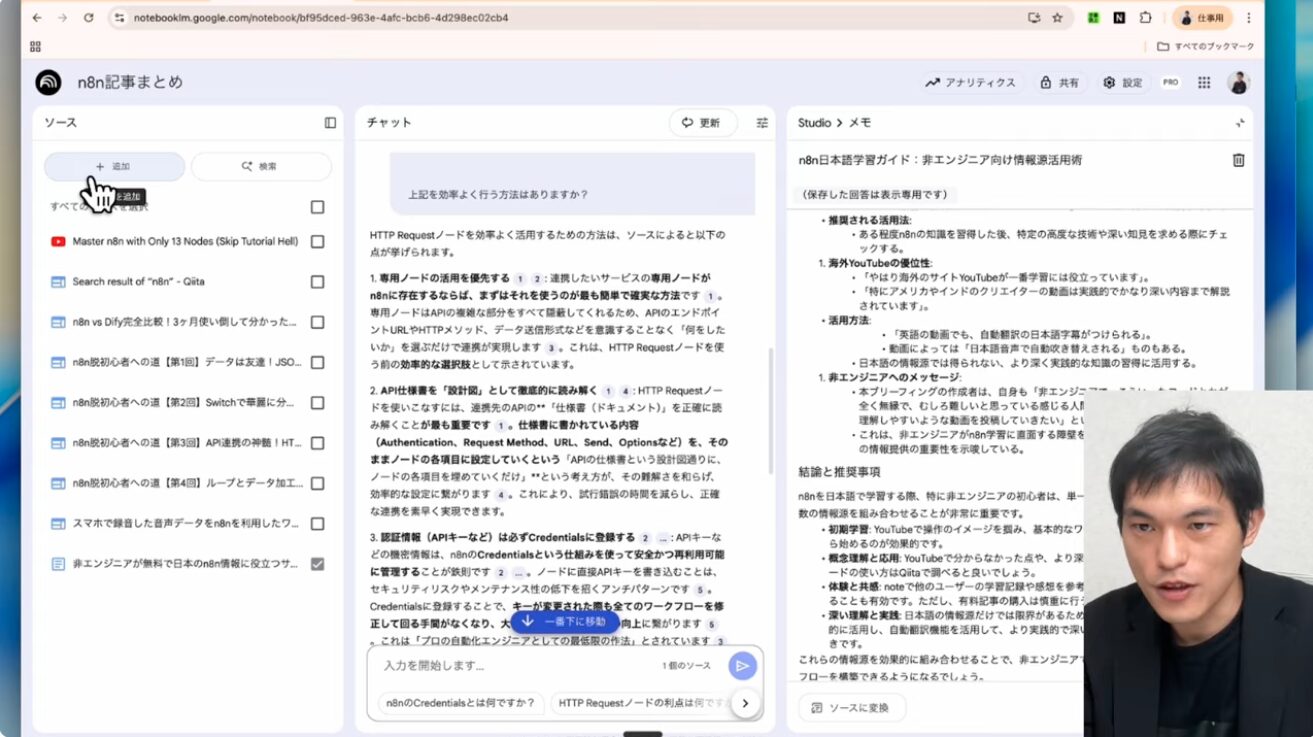

NotebookLMで記事や動画を体系的に整理・要約

NotebookLMは、Googleが提供するAI搭載のメモアプリで、ウェブページやPDF、Googleドキュメント、YouTube動画の文字起こしなど、多様な情報をソースとして取り込み、要約したり質問に答えたりする機能を持っています。n8n学習において、膨大な情報を効率的に整理・理解するために非常に有効です。

NotebookLMの活用手順:

- 情報ソースの追加:

- ウェブサイトの記事(Zenn、note、Qiitaなど)の場合:NotebookLM上で「追加」ボタンからウェブサイトのURLを貼り付けます。

- YouTube動画の場合:動画のURLを貼り付けるか、Chrome拡張機能「NotebookLM Web Clipper」をインストールし、視聴中の動画を直接ノートブックに追加します。

- 概要の生成と質問: 追加したソースに対して、NotebookLMに概要説明資料を生成させたり、特定の用語について質問したりします。例えば、「Dockerとは何か、非エンジニアにも分かるように教えて」と入力すれば、平易な言葉で説明してくれます。

NotebookLMを活用することで、技術的に難解なZennの記事や、情報量が多く要点の把握が難しいnoteの記事、さらにはYouTube動画の全体像を、短時間で体系的に理解できるようになります。複数の情報源から得た知識を統合し、自分だけの学習リソースとして整理できるため、記憶の定着にも役立ちます。

n8n特化カスタムGPTで疑問を即解決

ChatGPTなどのAIチャットボットは、n8n学習の強力なパートナーとなります。特にn8nに特化したカスタムGPTを利用することで、より高精度な回答や実践的なアドバイスを得ることが可能です。

n8n特化のカスタムGPTは、n8nの公式ドキュメントや、世界中のコミュニティで共有されている知識を学習しているため、一般的なChatGPTよりもn8nに関する深い知識を持っています。これにより、特定のノードの使い方、複雑なワークフローの設計思想、エラーメッセージの解決策など、n8n特有の質問に対して的確な回答を期待できます。

カスタムGPTの活用手順:

- n8nカスタムGPTの選択: ChatGPTのインターフェースで「n8n」と検索し、該当するカスタムGPTを選択します。

- 質問や依頼: 学習中の記事のURLを貼り付け、「このワークフローを、会社でも使えるように具体的にステップバイステップで解説してほしい」と依頼したり、特定の専門用語について「中学生でも分かるように説明して」と指示したりします。

これにより、難解な技術記事の内容を自分のレベルに合わせて分かりやすく解説してもらったり、具体的なワークフローの構築アイデアやトラブルシューティングのヒントを得たりできます。普通のAIチャットボットよりも専門性が高いため、的外れな回答が少なく、効率的な学習が可能です。

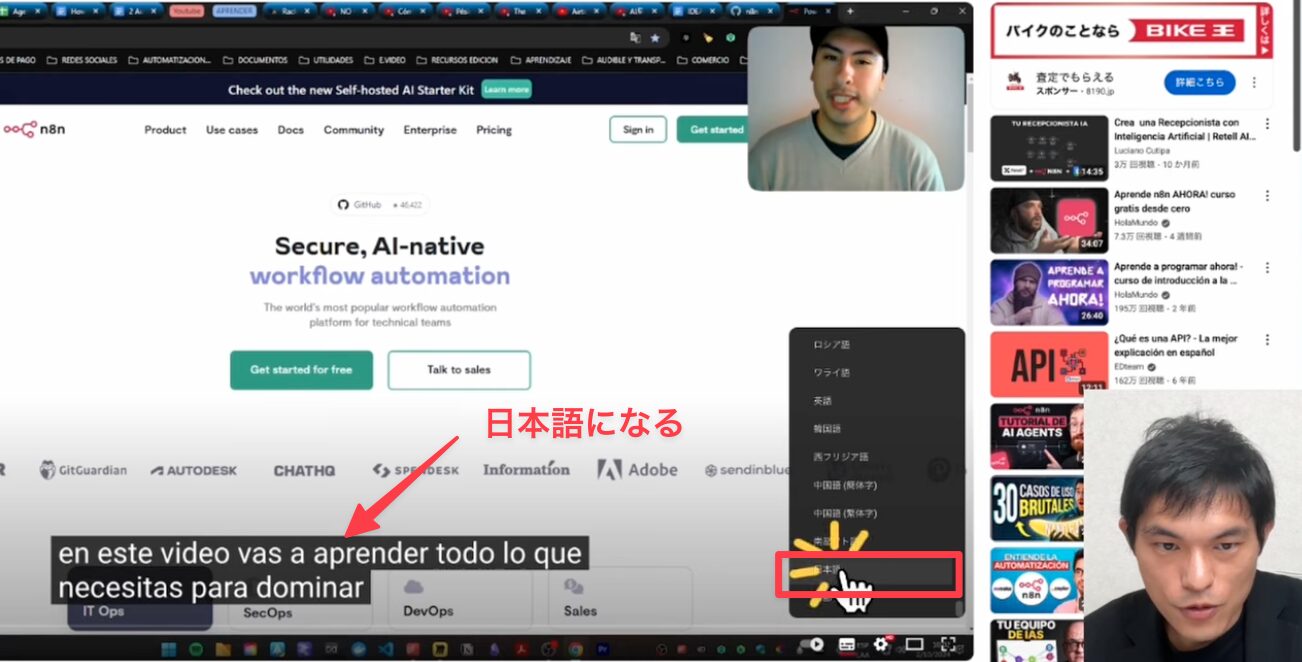

海外コンテンツを字幕翻訳でフル活用

n8nの最先端の情報や豊富なチュートリアルは、依然として英語圏のコンテンツに多く存在します。しかし、英語が苦手な非エンジニアでも、YouTubeの字幕自動翻訳機能を活用すれば、これらの貴重な情報を手軽に学習に組み込むことができます。

海外YouTube動画の字幕翻訳手順:

- 自動生成字幕の有効化: 視聴したいYouTube動画を開き、動画プレイヤー下部の「字幕」アイコンをクリックし、「自動生成(元の言語)」を選択します。

- 日本語への自動翻訳: 再度「字幕」アイコンをクリックし、「自動翻訳」の中から「日本語」を選択します。

これにより、英語(または他の言語)の動画コンテンツも、ほぼリアルタイムで日本語字幕付きで視聴できるようになります。多少の翻訳の不自然さがあるかもしれませんが、動画の内容を大まかに理解する上では十分役立ちます。

さらに、前述のNotebookLMを活用すれば、この翻訳された動画の文字起こしをソースとして取り込み、要約したり質問したりすることも可能です。これにより、言語の壁を越えて、世界中のn8n学習リソースを最大限に活用できるでしょう。

n8n学習を成功させるための実践的アプローチ

n8nを効率的に学び、実務で活用するためには、複数の情報源とAIツールを段階的・複合的に組み合わせる学習戦略が不可欠です。以下に、非エンジニアがn8nをマスターするための具体的なアプローチを提案します。

1. 全体像の把握と基本的な操作習得(YouTube中心)

まずはYouTube動画でn8nのインターフェースや基本的な操作、簡単なワークフローの構築方法を視覚的に学び、全体像を把握します。具体的なワークフローのデモンストレーションを見ながら、実際に手を動かして同様のワークフローを構築してみましょう。この段階では、各ノードの詳細な機能や技術的背景に深く踏み込む必要はありません。あくまで「n8nで何ができるのか」「どうすれば動くのか」を体験的に理解することを目指します。

2. 概念の深掘りとノードの機能理解(Qiita中心)

基本的な操作感を掴んだら、次にQiitaの記事を活用して、各ノードの機能や概念的な部分を深掘りします。YouTube動画だけでは理解が難しかった「なぜこの設定が必要なのか」「このノードの裏側で何が起きているのか」といった疑問を、Qiitaの図解や詳細な解説記事で解消していきます。特定のノードの使い方や、エラー発生時の具体的な対処法なども、この段階で習得すると良いでしょう。

3. 実践的なワークフロー構築と応用力の養成(note中心+カスタムGPT活用)

概念理解が進んだら、noteの記事で紹介されているような実践的なワークフローの事例を参考に、自分の業務課題に合わせたワークフロー構築に挑戦します。noteでは多様なバックグラウンドを持つユーザーが実際の活用事例を共有しているため、具体的な業務改善のヒントを見つけやすいでしょう。ここで壁にぶつかったり、より効率的な方法を模索したりする際には、n8n特化のカスタムGPTに相談し、具体的なアドバイスやコードスニペット、代替案などを尋ねてみてください。

4. 技術的背景の理解と高度なカスタマイズ(Zenn中心+NotebookLM活用)

さらにn8nの理解を深め、より複雑なワークフローを構築したり、特定の機能をカスタマイズしたりしたい場合は、Zennの記事を参照します。Zennでは技術的に高度な内容が多いため、必要に応じてNotebookLMで記事を要約したり、専門用語をAIに解説してもらったりしながら学習を進めます。Docker環境でのn8n構築や、独自のノード開発など、より深いレベルでのn8n活用を目指す際に役立ちます。

5. 最新情報のキャッチアップと継続的な学習(海外YouTube+AIツール)

n8nは常に進化しているツールであるため、最新情報をキャッチアップし続けることが重要です。英語の壁を恐れず、YouTubeの字幕自動翻訳機能を活用して、海外のn8n公式チャンネルや著名なコントリビューターの動画を定期的にチェックしましょう。新しい機能の紹介や、最新のユースケースなどをいち早く知ることができます。ここでもNotebookLMを活用し、動画の内容を要約して自分の知識ベースに追加することで、効率的に情報を取り込み、継続的な学習へと繋げます。

このように、単一の情報源に頼るのではなく、それぞれの強みを活かし、AIツールを補助的に利用しながら段階的に学習を進めることで、非エンジニアでもn8nを確実にマスターし、業務自動化の強力なスキルとして身につけることが可能です。

まとめ: 複数の情報源とAI活用でn8nマスターへの道

n8nは、非エンジニアがプログラミングなしで業務を自動化できる革新的なツールです。日本語の情報が限られているという課題はありますが、Zenn、note、Qiita、YouTubeといった既存の国内プラットフォームを賢く活用し、さらにNotebookLMやn8n特化カスタムGPTなどのAIツールを組み合わせることで、効率的かつ体系的な学習が十分に可能です。

本記事で紹介したように、まずはYouTubeでn8nの全体像と基本的な操作を視覚的に理解し、次にQiitaで概念とノードの機能を深掘り、noteで具体的な実践事例から応用力を養います。さらに技術的な詳細をZennで補完し、その過程でAIツールをフル活用することで、情報の整理、専門用語の理解、具体的な問題解決を強力にサポートさせることができます。また、海外の最新情報を字幕翻訳で積極的に取り入れることで、常に最先端の知識に触れることができるでしょう。

n8nの学習は一朝一夕に完了するものではありませんが、本記事で提示した多角的な学習戦略とAIツールの活用術を実践することで、非エンジニアの方でも着実にn8nのスキルを向上させ、日々の業務における自動化の可能性を最大限に引き出すことができるはずです。ぜひこのロードマップを参考に、n8nによる業務効率化の第一歩を踏み出してください。