Google Apps Script(GAS)を使って、スプレッドシートの操作を自動化したり、Webサービスの連携を行ったりするとき、必ずと言っていいほど直面するのが「大量のデータ」の扱いです。

過去記事のスクリプトでは、一つの変数に一つの値(例えば「A」や「100」)しか入れることができませんでした。しかし、実際の業務では、ユーザー名や売上データ、日付など、たくさんの情報をまとめて処理する必要があります。

そこで登場するのが、今回のテーマである「配列(Array)」です。

配列は、複数のデータを一つの変数名でまとめて管理するための、プログラミングにおける基本的な「箱」の仕組みです。この配列をマスターすることで、あなたのGASスクリプトは劇的に強力になり、スプレッドシートの表形式のデータも簡単に扱えるようになります。

この記事では、GAS初心者の方に向けて、配列とは何か、どのように使うのかを、具体的なコード例を交えて丁寧に解説していきます。

承知いたしました。セクション間の水平線を削除し、WordPressへのコピーペーストに適した形式で、配列の基本に関する記事セクションを再度作成します。

配列の基本

配列(Array)の基本的な概念を理解しよう

プログラミングにおける「配列」とは、複数のデータを一つの変数名のもとで、順序立ててまとめて管理するための仕組みです。

これまでのGASのスクリプトでは、let name = '佐藤'; のように、一つの変数に一つの値しか代入できませんでしたが、配列を使うと、['佐藤', '鈴木', '林'] のように複数の値をまとめて格納できます。

配列の構成要素

配列を理解するために、以下の3つの重要な用語を覚えてください。

- 要素(Element):配列の中に入っている個々のデータ(値)のことです。上記の例では「佐藤」「鈴木」「林」がそれぞれ要素です。

- 添え字(Index):配列の要素一つ一つに振られた順番を示す番号のことです。この添え字を使って、配列の中から特定のデータを取り出します。【重要】 添え字は必ず「0」から始まります。

- 配列の長さ(Length):配列に入っている要素の総数(個数)のことです。

配列のイメージ

例えば、3つのデータが入った配列がある場合、そのイメージは下図のようになります。

| F0 | F1 | F2 |

| 要素(値) | ‘dog’ | ‘cat’ |

- この配列の「配列の長さ」は 3 です。

- 添え字は 0、1、2 の3つになります。

配列の宣言と値の取得方法

GAS(JavaScript)で配列を作る方法と、その中から特定のデータを取り出す方法を見てみましょう。

配列を宣言する書式

配列を作成するときは、値をカンマ(,)で区切り、全体を角括弧([])で囲みます。

let 変数名 = [値1, 値2, 値3, ...];

配列には、数値、文字列、真偽値(true/false)など、異なるデータ型の値を混ぜて入れることが可能です。また、配列の中に別の配列を入れる「2次元配列」を作ることもできます。

// 配列の宣言例

let animals = ['dog', 'cat', 'bird']; // 文字列の配列

let dataList = [1, true, 'Hello', null]; // 異なる型の値を格納

let emptyArray = []; // 空の配列も作成可能

配列から値を取得する

配列の中から特定の要素を取り出したいときは、「変数名」の後に角括弧([])をつけ、その中に添え字を指定します。

変数名[添え字]

添え字は0から始まるため、最初の要素を取得したい場合は [0]、2番目の要素なら [1] を指定します。

function func4_1_1_basic() {

// 配列の値を設定

let animals = ['dog', 'cat', 'bird'];

// 配列の値を出力(添え字を使って値を取得)

console.log('animals[0]=' + animals[0]); // 'dog'が得られます

console.log('animals[1]=' + animals[1]); // 'cat'が得られます

console.log('animals[2]=' + animals[2]); // 'bird'が得られます

}

このコードを実行すると、コンソールには以下の結果が出力されます。

animals[0]=dog

animals[1]=cat

animals[2]=bird

for文を使った配列の全要素へのアクセス

配列のすべての要素に対して順番にアクセスしたい場合、一つ一つ添え字を指定するのは大変です。そこでfor文を使うと、自動的にすべての要素を順番に処理できるため大変便利です。

このとき、繰り返し処理の回数を決めるために、配列の「長さ」を使います。配列の長さは、.length プロパティを使って取得できます。

function func4_1_2_for() {

let animals = ['dog', 'cat', 'bird'];

// 配列の長さを取得し、実行結果に出力

console.log('配列の長さ:' + animals.length); // 3

// for文を用いて配列の値を取得

// i は添え字(0から始まり、配列の長さの1つ手前まで繰り返す)

for (let i = 0; i < animals.length; i++) {

console.log('animals[' + i + ']=' + animals[i]);

}

}

for文の処理の流れ

let i = 0;:変数iを 0 で初期化します(最初の添え字)。i < animals.length;:iが配列の長さ(3)より小さい間、繰り返し処理を行います。iが 0 のとき:animals[0]が取得されます。iが 1 のとき:animals[1]が取得されます。iが 2 のとき:animals[2]が取得されます。

i++:処理が終わるたびにiが 1 ずつ増えます。iが 3 になると条件を満たさなくなり、繰り返し処理が終了します。

このコードを実行すると、コンソールには以下の結果が出力されます。

配列の長さ:3

animals[0]=dog

animals[1]=cat

animals[2]=bird

for…of文を使ったより簡単なアクセス

for文の代わりに、for...of文を使うと、配列の全要素へのアクセスをよりシンプルに記述できます。

for…of文の書式

for(変数 of 配列){

処理

}

for...of文は、配列の要素を先頭から一つずつ取り出し、指定した変数に代入しながらブロック内の処理を実行します。

function func4_1_3_for_of() {

let animals = ['dog', 'cat', 'bird'];

// for...of文で値を取得

for (let animal of animals) {

// animalには、'dog', 'cat', 'bird'が順番に入ります

console.log(animal);

}

}

このコードを実行すると、コンソールには以下の結果が出力され、すべての要素に簡単にアクセスできていることが分かります。

dog

cat

bird配列の値を操作する(変更・追加・削除)

配列は、一度作成した後でも、その中の要素を変更したり、新しい要素を追加したり、不要な要素を削除したりできます。

ここでは、animals という配列を例に、配列がどのように変化していくかを確認してみましょう。

(1) 値の変更

配列の特定の要素を変更するには、添え字を使って値を直接代入します。

// 添え字が 2 の要素(3番目の要素)の値を 'lion' に変更

animals[2] = 'lion';

これにより、配列 animals の3番目の要素(’bird’)が ‘lion’ に変わります。

(2) 末尾への値の追加 (push)

配列の最後(末尾)に新しい要素を追加するには、push メソッドを使います。

// 配列の末尾に 'tiger' を追加

animals.push('tiger');

これを実行すると、配列 animals の末尾に ‘tiger’ が追加されます。

(3) 末尾の値の削除 (pop)

配列の末尾の要素を削除するには、pop メソッドを使います。

// 配列の末尾の要素を削除

let data = animals.pop();

pop メソッドは、削除した値を「戻り値」として返します。そのため、data のような変数にその値を代入して受け取ることができます。

(4) 先頭の値の削除 (shift)

配列の最初(先頭)の要素を削除するには、shift メソッドを使います。

// 配列の先頭の要素を削除

data = animals.shift();

shift も pop と同様に、削除した値を戻り値として返します。shift を実行すると、animals[1] だった要素が animals[0] になるなど、残された要素の添え字が自動的に繰り上がります。

サンプルコードと実行結果

これら一連の操作を、console.log で配列の中身を確認しながら見てみましょう。console.log の引数に配列を入れると、その時点での配列の要素がすべて出力されます。

// sample4-1.gs (func4_1_4)

function func4_1_4() {

// 配列の値を設定

let animals = ['dog', 'cat', 'bird'];

console.log(animals);

// 2番目の値を「lion」に変更

animals[2] = 'lion';

console.log(animals);

// 末尾に「tiger」 を追加

animals.push('tiger');

console.log(animals);

// 末尾を削除

let data = animals.pop();

console.log(animals);

console.log('削除されたデータ: ' + data);

// 先頭を削除

data = animals.shift();

console.log(animals);

console.log('削除されたデータ: ' + data);

}

この func4_1_4 を実行すると、コンソールには以下のように出力されます。

['dog', 'cat', 'bird']

['dog', 'cat', 'lion']

['dog', 'cat', 'lion', 'tiger']

['dog', 'cat', 'lion']

削除されたデータ: tiger

['cat', 'lion']

削除されたデータ: dog

配列が順番に操作されていく様子がわかります。

その他の主要な配列操作メソッド

push や shift のほかにも、配列を操作する便利なメソッドがあります。これらは非常によく使われます。

| メソッド名 | 処理内容 |

push(value) | 配列の末尾にvalueを追加 |

unshift(value) | 配列の先頭にvalueを追加 |

pop() | 配列の末尾の要素を削除し、その値を返す |

shift() | 配列の先頭の要素を削除し、その値を返す |

reverse() | 配列の順序を逆転させる |

配列とスプレッドシート

配列とスプレッドシートの連携操作

配列の基本を学んだところで、いよいよGASの真骨頂であるスプレッドシートの操作に応用してみましょう。配列は、スプレッドシートの行や複数のシートを扱う際に非常に強力な役割を果たします。

(1) 配列を使ってシートに行を追加する (appendRow)

スプレッドシートに新しい行を追加し、そこにデータを書き込む操作は非常によく使われます。Sheetオブジェクトの appendRow メソッドを使うと、配列を渡すだけで簡単に行を追加できます。

appendRow メソッドは、引数として渡された配列の要素を、シートのデータが入力されている最終行の「次」の行に、左から順番に(A列、B列、C列…)書き込みます。

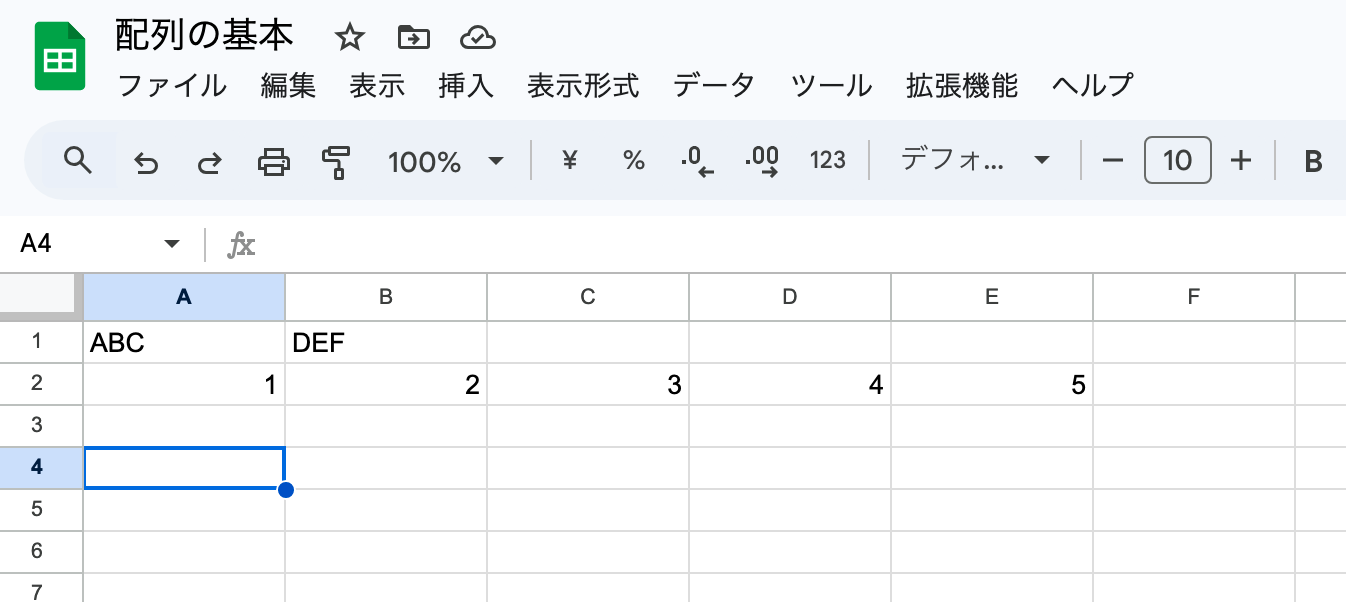

// sample4-1.gs (func4_1_5)

function func4_1_5() {

// 1. アクティブなシートを取得

let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// 2. わかりやすくするためにシートの内容を一旦クリア

sheet.clear();

// 3. 配列のデータを新しい行として末尾に追加

sheet.appendRow(['ABC', 'DEF']);

// 4. 別の配列(要素数が違ってもOK)を追加

sheet.appendRow([1, 2, 3, 4, 5]);

}

この func4_1_5 を実行すると、アクティブなシートは以下のようになります。

- 1行目のA列に「ABC」、B列に「DEF」が入力されます。

- 2行目のA列に「1」、B列に「2」、C列に「3」、D列に「4」、E列に「5」が入力されます。

このように、appendRow を使えば、1行分のデータを配列として用意するだけで、簡単にシートに追記していくことができます。

(2) スプレッドシート内の全シートを配列で取得する (getSheets)

一つのスプレッドシートファイルには、複数のシート(「シート1」「シート2」など)を含めることができます。GASでは、これらのシート一覧も配列として取得できます。

(操作の前に、スプレッドシートの画面下部にある「+」(シートの追加)ボタンを2回クリックして、「シート1」「シート2」「シート3」のように、シートが3つある状態にしておきましょう。)

スプレッドシート内のすべてのシートを取得するには、以下の手順を踏みます。

SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()で、現在開いているスプレッドシート全体(Spreadsheetオブジェクト)を取得します。- その

SpreadsheetオブジェクトのgetSheets()メソッドを呼び出します。

getSheets() メソッドは、そのスプレッドシートに含まれるすべてのシート(Sheet オブジェクト)を、配列の形で返します。

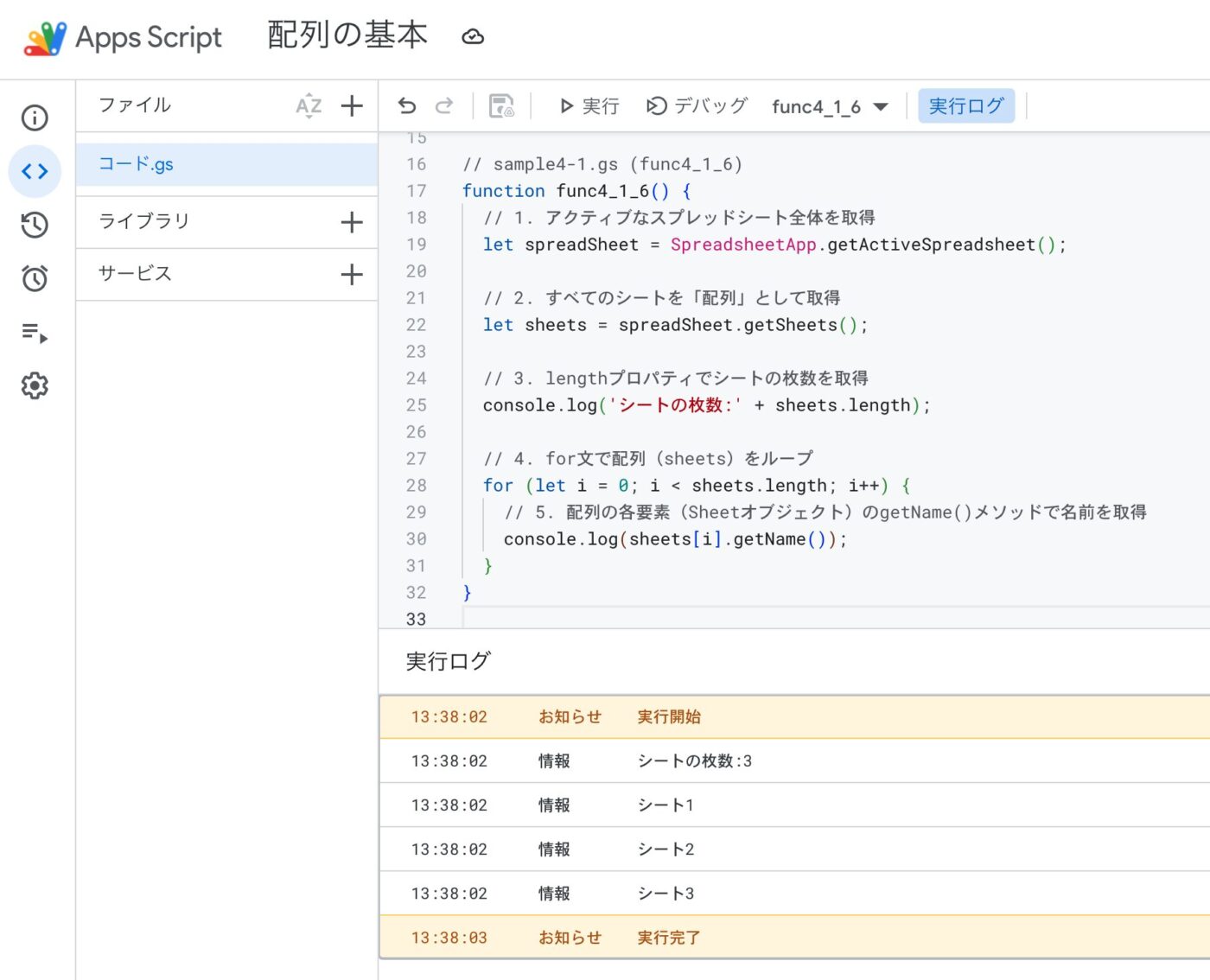

// sample4-1.gs (func4_1_6)

function func4_1_6() {

// 1. アクティブなスプレッドシート全体を取得

let spreadSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

// 2. すべてのシートを「配列」として取得

let sheets = spreadSheet.getSheets();

// 3. lengthプロパティでシートの枚数を取得

console.log('シートの枚数:' + sheets.length);

// 4. for文で配列(sheets)をループ

for (let i = 0; i < sheets.length; i++) {

// 5. 配列の各要素(Sheetオブジェクト)のgetName()メソッドで名前を取得

console.log(sheets[i].getName());

}

}

この func4_1_6 を実行すると、コンソールには以下のように出力されます(シート名が「シート1」「シート2」「シート3」の場合)。

シートの枚数:3

シート1

シート2

シート3

このように、getSheets() で取得した「シートの配列」に対して for 文を使い、配列の各要素(sheets[i])が持つ getName() メソッドを呼び出すことで、すべてのシート名を順番に取り出すことができました。

Spreadsheetクラスの主なSheet関連メソッド

getSheets() のほかにも、スプレッドシート全体(Spreadsheet オブジェクト)に対してシートを操作する便利なメソッドがあります。

| メソッド名 | 処理内容 |

deleteActiveSheet() | アクティブな(現在表示中の)シートを削除する |

deleteSheet(sheet) | 引数に渡したSheetオブジェクトを削除する |

duplicateActiveSheet() | アクティブなシートを複製する |

getSheetByName(name) | nameで指定した名前のシートを取得する |

insertSheet(name) | nameで指定した名前のシートを新しく追加する |

2次元配列

2次元配列とは? スプレッドシートの「表」を扱う鍵

これまでに学んだ配列は、['dog', 'cat', 'bird'] のように、データが一列に並んだ「1次元配列」でした。これはスプレッドシートの「1行分」のデータを扱うのには便利です。

しかし、スプレッドシートは通常、複数の行と列で構成される「表」の形をしています。このような表形式のデータをGASでまとめて扱うために使うのが「2次元配列」です。

2次元配列の概念

2次元配列とは、簡単に言えば「配列の中に、さらに配列が入っている」入れ子構造の配列です。

- 外側の配列が、スプレッドシートの「行全体」を表します。

- 内側の配列が、各行に含まれる「列(セル)」のデータを表します。

2次元配列の宣言方法

2次元配列は、角括弧 [] の中に、さらに角括弧 [] で囲んだ配列をカンマ , で区切って記述します。

1行で書くこともできますが、スプレッドシートの表のように、行ごと(内側の配列ごと)に改行すると、視覚的に非常に分かりやすくなります。

// 視覚的に分かりやすい2次元配列の書き方

// 商品リスト(商品名, 単価, 在庫数)を配列で表現

// 3行 x 3列 のデータ

let products = [

['リンゴ', 120, 50], // 0行目

['バナナ', 100, 80], // 1行目

['オレンジ', 150, 30] // 2行目

];

2次元配列の値へのアクセス

1次元配列では 変数名[添え字] で値を取得しましたが、2次元配列では「行」と「列」の2つの添え字を使って値にアクセスします。

書式: 変数名[行の添え字][列の添え字]

1次元配列と同じく、行も列も添え字は0から始まります。

// sample4-2.gs (func4_2_1_basic)

function func4_2_1_basic() {

let products = [

['リンゴ', 120, 50], // 0行目

['バナナ', 100, 80], // 1行目

['オレンジ', 150, 30] // 2行目

];

// 0行目の配列全体を取得

// products[0] は ['リンゴ', 120, 50] という1次元配列

console.log(products[0]);

// 1行目(添え字1)の、2列目(添え字2)の値を取得

console.log(products[1][2]);

}

この func4_2_1_basic を実行すると、コンソールには以下のように出力されます。

['リンゴ', 120, 50]

80

products[1][2] は、まず products[1](1行目)の配列 ['バナナ', 100, 80] を参照し、その中の添え字 [2](3番目)の要素である「80」を取り出しています。

2次元配列の「高さ(行数)」と「幅(列数)」

2次元配列を for 文などで処理する際、その「行数」と「列数」を知る必要があります。これも .length プロパティで取得できます。

- 高さ(行数): 外側の配列の長さ(要素数)です。

products.lengthで取得できます。 - 幅(列数): 内側の配列の長さ(要素数)です。

products[0].length(0行目の配列の長さ)で取得できます。

// sample4-2.gs (func4_2_1_length)

function func4_2_1_length() {

let products = [

['リンゴ', 120, 50],

['バナナ', 100, 80],

['オレンジ', 150, 30]

];

// 高さ(行数)の取得

console.log('高さ:' + products.length);

// 幅(列数)の取得 (0行目の長さを確認)

console.log('幅:' + products[0].length);

}

このコードを実行すると、コンソールには以下のように出力されます。

高さ:3

幅:3

スプレッドシートの「表」と2次元配列でデータをやり取りする方法

2次元配列の最大のメリットは、スプレッドシートの複数セル(セル範囲、Range)のデータを非常に効率よく操作できる点にあります。

(1) 2次元配列をスプレッドシートに書き込む (for文の2重ループ)

まず、基本的な方法として、for文を2重に使って(入れ子にして)セルに1つずつ値を設定する方法を見てみましょう。

- 外側のループ(

row)で行を制御します。 - 内側のループ(

column)で列を制御します。

【注意】 スプレッドシートの行・列番号は1から始まりますが、配列の添え字は0から始まります。そのため、getRange でセルを指定する際は row + 1 や column + 1 のように「+1」のズレを調整する必要があります。

// sample4-2.gs (func4_2_2_nested_loop)

function func4_2_2_nested_loop() {

let products = [

['リンゴ', 120, 50],

['バナナ', 100, 80],

['オレンジ', 150, 30]

];

// アクティブなシートを取得しクリア

let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

sheet.clear();

// forの2重ループで2次元配列のデータを設定

for (let row = 0; row < products.length; row++) {

for (let column = 0; column < products[row].length; column++) {

// (row + 1)行目、(column + 1)列目のセルに値を設定

sheet.getRange(row + 1, column + 1).setValue(products[row][column]);

}

}

}

この方法でも書き込めますが、データ量が多いと setValue を何度も呼び出すため、処理に時間がかかってしまいます。

(2) 2次元配列をスプレッドシートに一括で書き込む (setValues)

GASには、2次元配列をスプレッドシートのセル範囲に一括で書き込む、非常に高速な setValues メソッドが用意されています。

setValue(単数形)ではなく setValues(複数形)である点に注意してください。

手順は以下の通りです。

getRange(行番号, 列番号, 行数, 列数)で、書き込みたい範囲(Rangeオブジェクト)を取得します。setValues(2次元配列)メソッドで、その範囲に配列のデータを一括で流し込みます。

このとき、getRange で指定した範囲の「行数・列数」と、書き込む2次元配列の「高さ・幅」が完全に一致している必要があります。

// sample4-2.gs (func4_2_3_setValues)

function func4_2_3_setValues() {

let products = [

['リンゴ', 120, 50],

['バナナ', 100, 80],

['オレンジ', 150, 30]

];

// アクティブなシートを取得しクリア

let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

sheet.clear();

// 1. 書き込みたい範囲を取得

// 1行目, 1列目 から、

// products.length (3行)分, products[0].length (3列)分の範囲

let range = sheet.getRange(1, 1, products.length, products[0].length);

// 2. 取得した範囲に2次元配列を一括で書き込む

range.setValues(products);

}

func4_2_2_nested_loop と同じ結果になりますが、こちらの setValues を使う方法が圧倒的に高速であり、GASの標準的な書き方です。

(3) スプレッドシートのデータを2次元配列で読み出す (getValues)

今度は逆に、スプレッドシートに入力されている「表」のデータを、GASのスクリプト内で2次元配列として取得してみましょう。

setValues の逆、getValues メソッドを使います。

getLastRow()(データが入っている最終行番号を取得)getLastColumn()(データが入っている最終列番号を取得)- 上記1, 2を使って

getRangeでデータ範囲をすべて取得します。 getValues()メソッドで、その範囲のデータを2次元配列として取得します。

(func4_2_3_setValues を実行して、シートにデータがある状態で試してください)

// sample4-2.gs (func4_2_4_getValues)

function func4_2_4_getValues() {

// アクティブなシートを取得

let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// 1. データが入力されている最終行と最終列を取得

let lastRow = sheet.getLastRow();

let lastColumn = sheet.getLastColumn();

// 2. 1行1列目から、データの最終行・最終列までの範囲を取得

let range = sheet.getRange(1, 1, lastRow, lastColumn);

// 3. 範囲内のデータを「2次元配列」として取得

let products = range.getValues();

// 4. 取得した2次元配列をコンソールに出力

console.log(products);

}

この func4_2_4_getValues を実行すると、コンソールには setValues で設定した配列とまったく同じ形式の、2次元配列が出力されます。

[['リンゴ', 120, 50], ['バナナ', 100, 80], ['オレンジ', 150, 30]]

getValues と setValues を使いこなすことが、GASでスプレッドシートのデータを自在に操るための鍵となります。

まとめ:配列をマスターしてGAS自動化の幅を広げよう

お疲れ様でした。今回は、GASで大量のデータを扱うための必須知識である「配列(Array)」について、その基本からスプレッドシートでの応用までを解説しました。

配列は複数のデータを一つの変数で管理できる仕組みであり、「添え字(インデックス)」が0から始まることが重要なポイントでした。for文やfor...of文を使えば、配列のすべての要素に簡単にアクセスできます。

GASでスプレッドシートを操作する上で、appendRowによる行追加は頻繁に使う便利な機能です。さらに、スプレッドシートの「表」データを扱うための「2次元配列」と、getValues()による一括取得、setValues()による一括書き込みは、最も重要で強力なテクニックです。

配列、特に2次元配列を使いこなせるようになれば、スプレッドシート上のデータを自由自在に読み書きできるようになり、自動化できる範囲が劇的に広がります。ぜひ今回学んだことを活用して、あなただけの業務効率化スクリプト作成に挑戦してみてください。