この記事では、行動科学者として有名なBJ・フォッグが提唱した習慣化メソッド、フォッグ行動モデルについて解説する。

何事も、結果を出せるかどうかは習慣化できるかどうかで決まる。

そんなことは多くの人がわかっているが、簡単にできないのも事実。

人が習慣化するために必要な要素をBJ・フォッグがフォッグ行動モデルで解説している。

何をやっても途中で挫折してしまうという方は、ぜひ最後まで読んでほしい。

フォッグ行動モデル3つの構成要素

人は、行動する時に3つの構成要素が相互に作用しながら影響を与えている。

その3つとは

- モチベーション

- アビリティ(能力)

- プロンプト(きっかけ)

この3つの頭文字をとってMAPと表現する。

モチベーションは、どれだけそれをやりたいかという思い。

能力は、その行動に対する自分の能力の高さ(やりやすいか、やりにくいか)。

きっかけは、行動を促す何かしらの刺激である。

人は、この3つが噛み合わさることで行動することができるという考え方だ。

フォッグはこの方程式を

B(Behavior:行動)= M(Motivation)A(Ability)P(Prompt)

と、表現している。

あまりにシンプルで一見すると当たり前のようで拍子抜けするかもしれないが、真実とは意外とシンプルだったりする。

いい習慣と悪い習慣の本質は同じ

「行動や習慣にはいいものと悪いものがあって、その両方にこの3つの要素は当てはまるのですか?」

そう感じた方もいると思う。

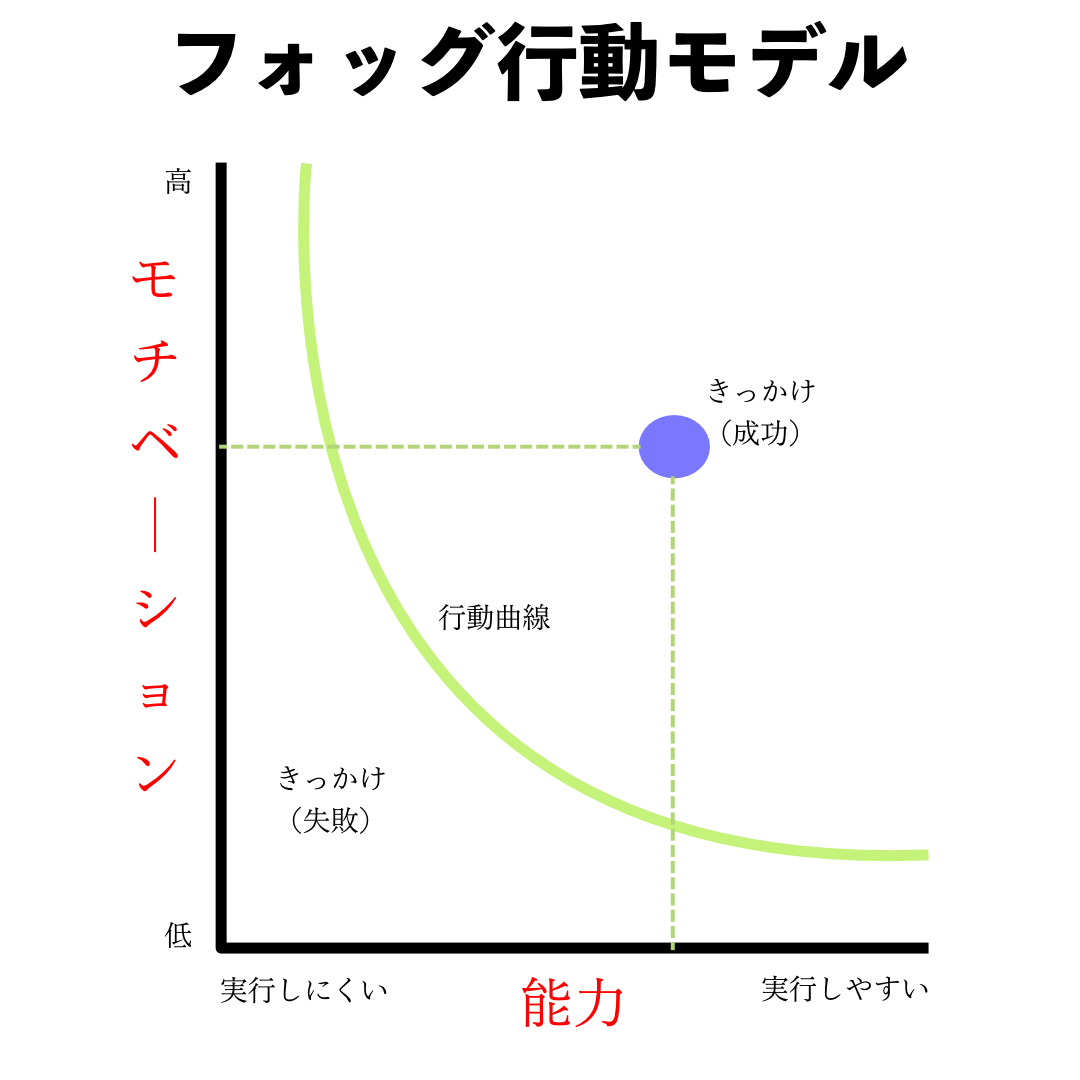

実は、いい習慣と悪い習慣の本質は同じである。この図を見てほしい。

フォッグは、この図の行動曲線の上にあるほど行動しやすいと述べている。

行動曲線の下にあると人は行動しない。

つまり、よりモチベーションが高く(上)、より能力的に実行しやすい(右)にある状態で、きっかけが行動曲線の上にあれば、人は行動するということを表しているのである。

この前提を踏まえた上で、いい習慣と悪い習慣を比較してみたい。

僕の事例で説明しよう。

僕は、寝室で寝る時に、読書をしたい(いい習慣)と思っている。

そこで、寝る時に読書用の本とiPhoneを同時に寝室に持っていくことが多い。

すると、どうなってしまうかというと、つい、読書をせずにYouTubeを見てしまう(悪い習慣)のである。

少しだけ見て、読書しようと思っても、結局寝るまでYouTubeを見て、力尽きて寝てしまうのだ。

これを、フォッグ行動モデルに当てはめつつ、数値化するとわかりやすい。

YouTubeを見るというのは、モチベーションとしては80ぐらいで実行のしやすさは100である。

一方、読書はモチベーションは60ぐらいで実行のしやすさは95である。

やはり、どうしてもYouTubeのほうが面白いのでモチベーションは高いし、実行のしやすさも、能動的な読書よりは受動的なYouTubeのほうが実行しやすい。

きっかけは、寝室に行くことである。

この2つを比較すると、スマホでYouTubeを見るほうが、読書よりも高い位置に来てしまうのである。

つまり、フォッグ行動モデルに当てはめると、悪い習慣のほうが、行動しやすい習慣に自然となってしまっているのだ。

では、この悪い習慣をやめるために、読書の下にYouTubeを持ってくるにはどうすればいいか?

それは、モチベーションか実行しやすさのどちらかを下げる必要がある。

この事例の場合は、モチベーションを下げるのは難しそうなので、実行のしやすさを実行しにくくすることで、読書の下にYouTube視聴が来るようにすることができる。

この一番簡単な方法が、「寝室にスマホを持っていかない」である。

こうすることで、もしYouTubeを見たいと思った場合、わざわざベッドから起き上がり、リビングに行って、スマホを持ってくる必要がある。

手を伸ばせば届く位置ではなくなったことで、スマホでYouTubeを見る実行のしやすさが30ぐらいまで下がったのだ。

こうすることで、読書のほうが行動曲線の上に来るので、読書を選択しやすくなる。

このように体系的に行動を3つの項目に当てはめて分析することで、悪い習慣をなるべく排除して、いい習慣ができるようになっていくのだ。

困難なことを実行するためにはモチベーションが必要

例えば、あなたがカフェで本を読んでいて、見知らぬ人から、いきなり、「その読んでる本の表紙を見せてください」と頼まれたら、おそらくさっと、表紙を見せるだろう。

しかし、もしその人が、あなたが読んでいる本を朗読してくださいと言ってきたらどうだろうか?

よほどの理由がない限りはおそらく断るはずである。

全部読んでくれたら10万円くれるとかであれば、もしかしたら読むかもしれない。

このように、人は困難なことを実行するためには、切実なモチベーションが必要になる。

だからこそ、習慣化の鍵は、どんなことでも簡単なことから小さく始めることなのだ。

習慣は簡単なことから始める

不思議なもので、悪い習慣というのは簡単にできることが多く、いい習慣というのは、なぜか困難なことが多い。

ダイエットでも勉強でも、いい習慣は難易度が高い。

でも、お菓子を食べたり、スマホで動画を見たりすることは、思いのほか簡単である。

だから、いい習慣をこの悪い習慣に勝り合うほどに、最初は簡単にする必要がある。

勉強もいきなり1日5時間なんて設定したら、受験生でもない限りそうそう続くものではない。

だから、最初は5分とか、簡単な時間から始めてみる。

そうやって慣れてくると、10分、15分と時間を伸ばしても苦にならなくなってくる。

人間は、慣れるのだ。

行動というのは、同じことを何度も繰り返すほどに、簡単になってくる。

簡単になったら、能力が上がるので、行動し習慣化する確率も高くなる。

もし、あなたが、三日坊主で何事も続かないと悩んでいるのであれば、モチベーションと能力のバランスをチェックしてみるといい。

どちらかが弱ければ、どちらかを強めればいいのだ。

モチベーションが低い時は、簡単なことだけをやればいい。

モチベーションが高い時は、少しぐらい難しくても行動できる。

逆も然りである。

簡単なことにモチベーションはたいして要らないから、きっかけさえ作ればいい。

難しいことならモチベーションが必要だから、モチベーションが低いのであれば、難しいことを簡単にしてきっかけを作ればいいのだ。

このように調整すれば、習慣化しやすくなる。

きっかけなくして行動はない

3つ目の重要な要素である、きっかけだが、これは思いのほか重要だ。

人は、きっかけがないとなかなか行動できない。

人は、モチベーションと能力は程度の差はあってもみんなある程度持っている。

しかし、きっかけは、意図的に作らないと起こらない。

きっかけは電話の着信音に似ている。

電話の着信音をオンに設定していて、電話が鳴ると、人は電話に気づいて、電話を取る。

しかし、もしこの着信音がオフになっていたら、電話が鳴っても気づかないので、電話を取ることはない。

これがきっかけのイメージだ。

だから、いい習慣を作りたい場合は、ライフスタイルの中にきっかけとセットで組み込むといい。

僕の場合であれば、寝室に行ったら読書する、というきっかけがセットで読書習慣が身についている。

そして、16時になると、ジムに行くというのもきっかけの一つだ。

これは、もう決まっていることなので、16時前後には体調が良ければ、必ずジムに行くようにしている。

逆に、悪い習慣をやめたい時は、きっかけを排除すればいい。

例えば、僕は仕事場である書斎に、理由がない限りはスマホを置いておかないようにしている。

ちょっとした休憩で、つい無意識にスマホに手が伸びてしまうからである。

「休憩→スマホ」というきっかけを断ち切るために、スマホを手元から離して置いておくことで、スマホで無駄な時間を過ごさずに済んでいる。

きっかけの排除は工夫次第で一番やりやすい方法論の一つである。

あなたのいい習慣、悪い習慣のどちらでも、きっかけになっているものを探ってみると変化の種が見つかる可能性が高い。

3つのうちどれか一つを変えられないか考えてみる

フォッグ行動モデルの3つの要素の中で、ある要素をどうしても変えられない場合は、ほかの2つの要素を変えられないか考えてみる。

例えば、寝室でYouTubeを見るという悪い習慣を変えたい場合。

モチベーションを変えることはできるだろうか?

ちょっと難しそうである。

だから、ほかの2つの対策を講じた。

実行を困難にするために、スマホを寝室に持ち込まないことにした。

見方を変えれば、きっかけを排除したとも言える。

私たちは、ライフスタイルの中でどうしても変えられない要素がある。

意思の力だけではどうにもできないこともある。

その場合は、別の要素で代替できないか考えてみると、いい習慣を作れるようになり、悪い習慣をやめられる可能性が高くなる。

最後に

つい私たちは、自分が行動できないことをモチベーションのせいだけにしてしまいがちである。

しかし、モチベーションを疑う前に、まずは、能力ときっかけを変更できないか考えてみるといい。

難しいことじゃなくて、簡単なことから始める。

毎日のルーティンの中にやるべきことを組み込む。

僕の場合は、寝る前の読書だ。

寝るという、人間なら誰しもがやらなければならない行動の前に読書をセットにしたのである。

そうすることで、読書が習慣化された。

これのいいところは、寝る前にブルーライトを浴びていないので、寝つきがよくなったことである。

スマホでYouTubeばかりを見ていた時は、目が疲れていて、眠いのになかなか寝付けなかった。

紙の本で読書しているので、目が疲れて眠くなるとすぐに眠れるのである。

そのような副次的効果もあった。

ぜひ、あなたも悪い習慣をやめて、いい習慣をスタートしたいのであれば、フォッグ行動モデルを参考に自分のライフスタイルを変化させてみてほしい。

使い方の基本-150x150.jpg)