企業で生成AIを導入するなら「Excel業務」から始めるべき理由

生成AIに関心はあるものの、初めて使う人の多くが「期待外れだった」「あまり使えない」と感じてしまう場面があります。

その背景には、生成AIが何でもできる魔法の道具のように思われてしまっている誤解があります。

実際には、AIにも得意・不得意が存在します。これを理解せずに使い始めてしまうと、AIの本来の力を活かせないどころか、導入自体にネガティブな印象を抱いてしまうことさえあります。

AIが苦手なことと、得意なこと

現在の生成AIは、以下のような分野ではまだ発展途上です。

- 感情を読み取って適切に反応すること

- 人間性や倫理観を伴った判断

- 抽象的で文脈依存の高い議論

- 未来予測や複雑な推論

- オープンエンドの創造的発想

しかし一方で、以下のような構造が明確でルールベースな作業に対しては非常に優れた支援力を持っています。

- 論理構造に基づいた関数処理

- データの整形・可視化

- マニュアルに沿った判断や修正提案

- 手順に基づくタスク補助

この“ルールベース”という特性と抜群の親和性を持つのが、まさにExcel業務なのです。

Excel業務から始めるのが最も効果的な理由

生成AIの力を最大限に活かし、かつ、現場のユーザーがすぐに効果を実感できる領域。それがExcelです。

ExcelがAIと親和性の高い理由:

- 関数、計算ロジック、数式などが形式化されている

- 構造化データに基づいた操作が多い

- 繰り返し業務、属人化、引き継ぎミスが多発しやすい

Copilotのような生成AIをExcel業務に活用すると、以下のような“実務的な壁”を乗り越えることができます。

- 誰かが作ったExcelファイルの「目的」が分からない → AIに聞けば構造を解説してくれる

- 複雑な数式が読み解けない → 数式を分解して自然言語で説明

- 操作に自信が持てない → 修正の提案やエラーのチェックもAIが補助

Copilotは、まさに「優しい先輩」のようにExcelの中で付き添ってくれる存在です。

ChatGPTは禁止、でもCopilotはOK? 企業が抱える“AIツールのジレンマ”

「うちの会社ではChatGPTは禁止されているんです」

こうした声は実際に多く、現場のAI導入の大きな障壁となっています。

日本企業の7割超が生成AIを制限・禁止

BlackBerry社の調査によると、日本の企業の72%が生成AIの使用を禁止または制限しているという結果が出ています。

その主な理由は、以下の3点です。

① 社外サーバーへのデータ送信(セキュリティリスク)

ChatGPTはクラウドベースのAIサービスであり、ユーザーが入力した内容はインターネットを経由してOpenAIのサーバー(海外)に送信されて処理されます。

この仕組みにより、たとえ社内ネットワーク上から操作していても、入力した情報は自社の管理外に出てしまうという構造的リスクがあります。

機密性の高い情報を扱う業務では、情報漏洩やセキュリティポリシー違反の懸念から、利用が禁止・制限されている企業も多く存在します。

②入力された情報が再学習に利用される可能性

ChatGPT(無料版および有料のPro版)では、ユーザーが入力した内容がAIモデルの改善(再学習)に使われる可能性があります。

この仕様は初期設定で有効になっており、意図せず業務データをAI学習に提供してしまうリスクがあります。

一部設定(「チャット履歴とトレーニング」を無効にする)で回避は可能ですが、組織全体で統一して制御することが難しく、運用面での懸念が残ります。

③知的財産や法務面の不安

ChatGPTが生成する文章やコードには、既存の著作物と類似する表現が混じる可能性があります。

商用資料や対外発信で使用する際、著作権侵害に該当するリスクを企業側がすべて負う必要があります。

OpenAIは生成物に関する著作権トラブルへの責任を負わない立場を取っており、法人利用には法務部門との慎重な連携が求められます

Microsoft Copilotは“企業で安心して使えるAI”

このような懸念に対して、Microsoft Copilotは明確なアプローチで応えています。

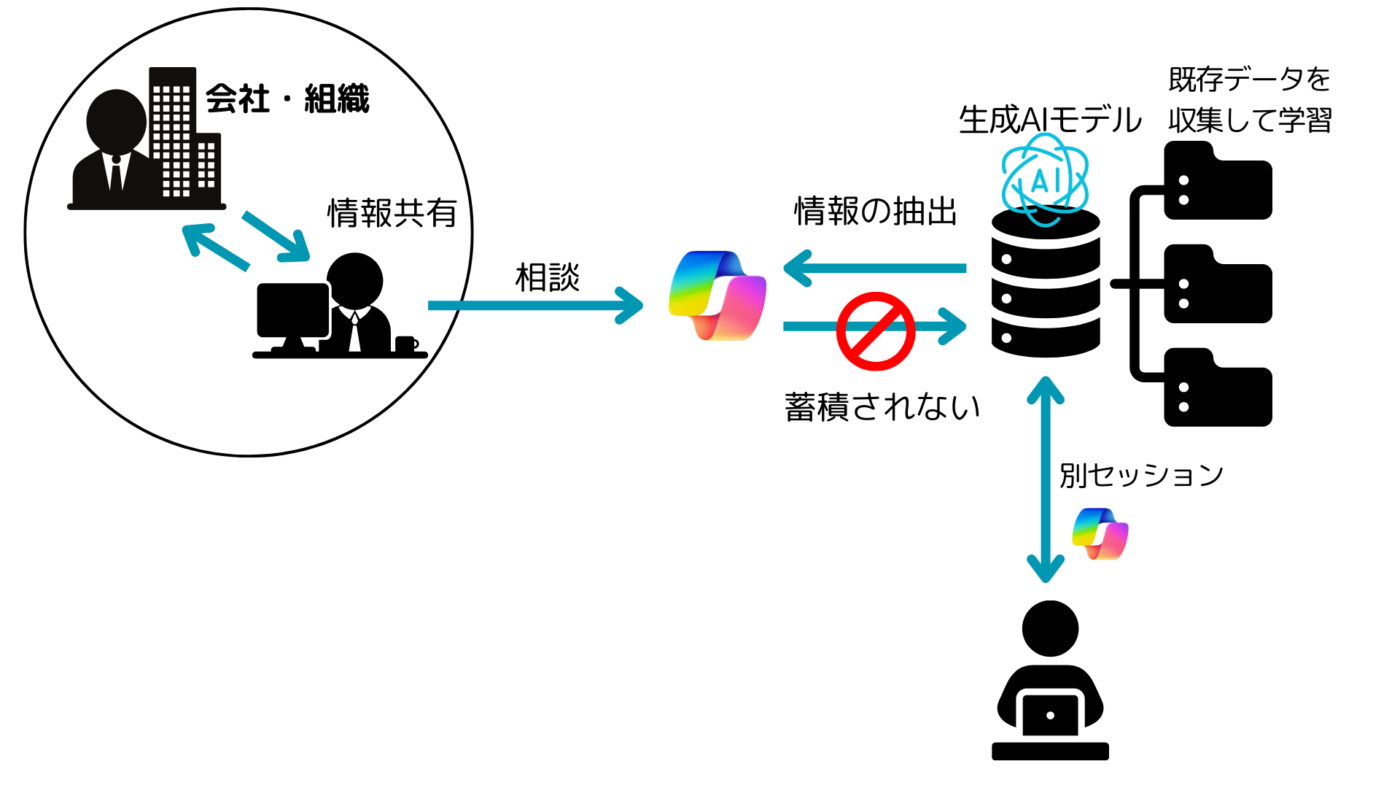

①Microsoft 365環境内で処理が完結

Copilotは、WordやExcelなどのMicrosoft 365アプリケーション内で動作し、プロンプトやファイルのデータは企業のMicrosoftテナント(Microsoftクラウド)内で処理されます。

つまり、社内のMicrosoft 365環境から外部にデータが送信されることはなく、セキュリティポリシーに沿った利用が可能です。

一方、ChatGPT(無料版やPro版)は、OpenAIのクラウドサーバー上で稼働しており、入力データはインターネット経由で国外の外部サーバーに送信される構造です。このため、機密情報の入力や社内文書の利用が禁止されている企業も少なくありません。

②情報はAIの学習には使われない

Copilotで入力したプロンプトやファイルデータは、AIモデルの再学習に一切使われません。これはMicrosoftが公式に明言しており、企業利用におけるプライバシー保護の面で大きな安心材料です。

一方、ChatGPTはデフォルト設定のままだと、ユーザーが入力した内容がモデルの学習に利用される可能性があります(※設定で無効化は可能ですが、ユーザー単位での操作が必要です)。

この点でも、Copilotは再学習されない前提で設計されているため、情報漏洩リスクを回避したい企業に適しています。

③アクセス制御と操作履歴が残せる

CopilotはMicrosoft Entra ID(旧Azure Active Directory)と統合されており、ユーザーごとのアクセス制御や操作履歴の追跡が可能です。

「誰がいつ、どのファイルでCopilotを使ったか」といったログも取得でき、情報ガバナンスやコンプライアンス要件にも対応できます。

一方、ChatGPTは個人アカウントベースの利用が基本であり、組織内での利用状況を一元管理する仕組みは原則として存在しません。このため、ガバナンスや監査が求められる業務用途には不向きです。

⚠️ ただし、機密性の高い情報の取り扱いには注意

いくらセキュリティ性が高くとも、人事・財務・知財関連など機密性の高い情報の扱いは慎重に行う必要があります。特に、個人向けのCopilot Proでは法人向けのような情報保護機能は提供されていないため、業務での利用には注意が必要です。Copilotの利用方針は、各社の情報セキュリティポリシーに従う形が基本です。

実務で感じるCopilotの価値:具体シナリオ例

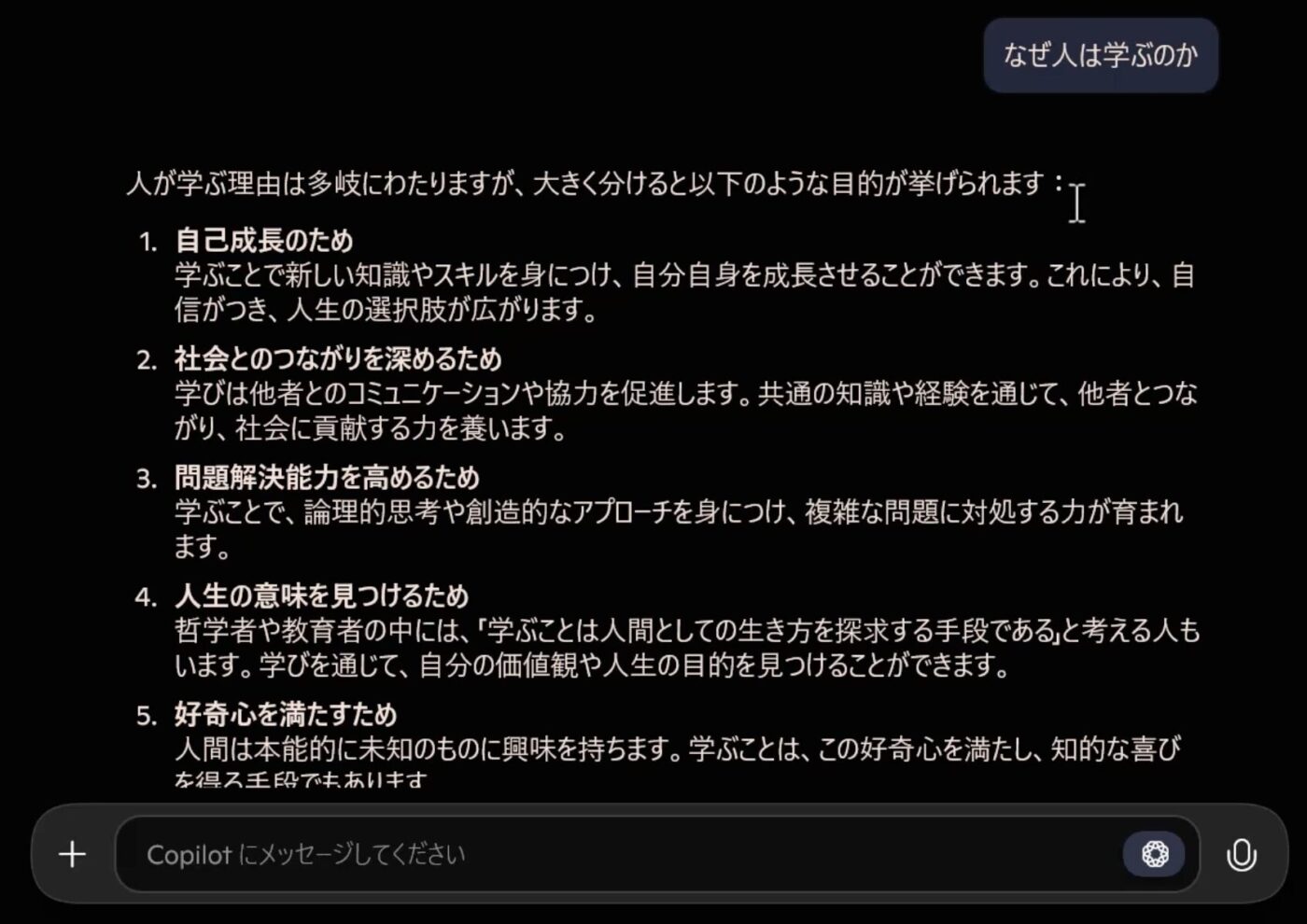

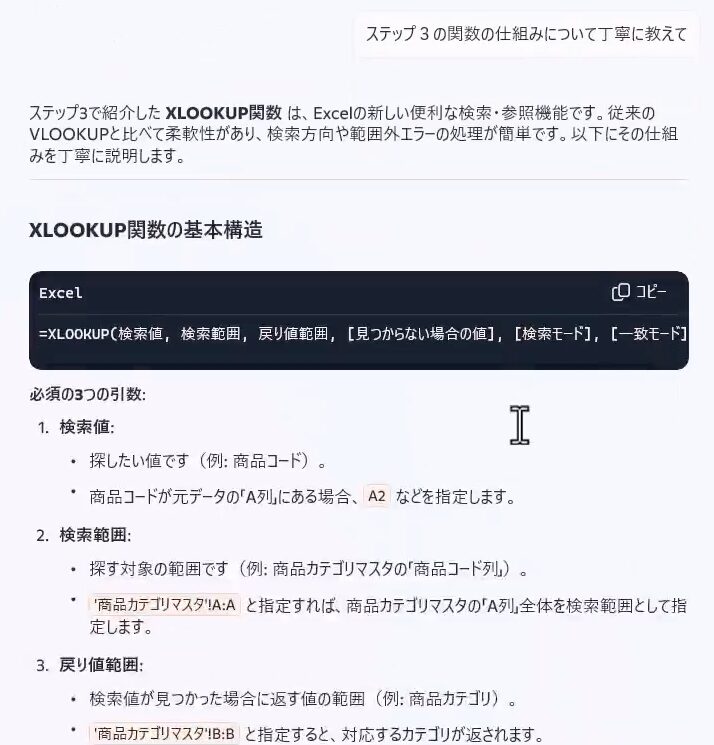

CopilotをExcel業務で活用すると、どのようなシーンで便利なのか?実務でありがちな課題に沿って紹介します。

◾️ ケース1:引き継ぎファイルの意味が分からない

→ Copilotに「このファイルの目的は?」と聞けば、構成や関数の意図を自然言語で解説してくれる。

◾️ ケース2:複雑な数式の意味が理解できない

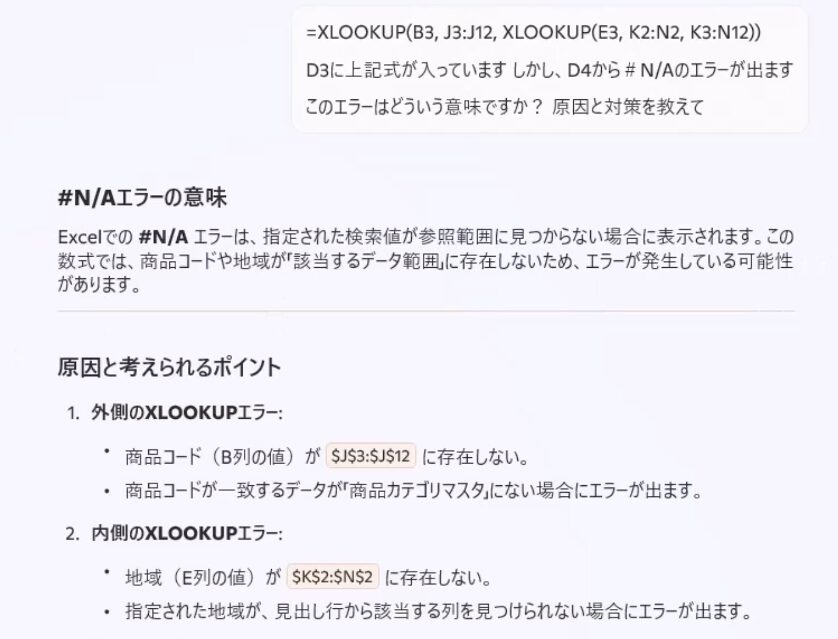

→ 例えば「=IFERROR(XLOOKUP($B3, $J$3:$J$12, XLOOKUP($E3, $K$2:$N$2, $K$3:$N$12)), “該当なし”)」のような数式も分かりやすく説明される。

◾️ ケース3:関数にミスがないか不安

→ Copilotが「この式には整合性の問題があります」といった指摘と修正案を提示してくれる。

AIに自然言語で「聞く」ことで、属人化されたファイルの壁が解消され、学習コストの削減と作業ミスの減少につながります。

Copilotのプランと利用環境(2025年版)

現在、Copilotには以下の3つの主な利用形態があります。

| プラン名 | 主な特徴 |

|---|---|

| 無料版(Bing/Edge経由) | Web検索やチャットに対応。Officeとの連携なし。誰でも手軽に使えるが機能は限定的。 |

| Copilot Pro(個人向け) | Word、Excel、PowerPointと統合可能。GPT-4 Turbo搭載。※Microsoft 365 PersonalまたはFamilyの契約が必要。Teamsとは非連携。 |

| Microsoft 365 Copilot(法人向け) | Word、Excel、Outlook、Teamsなど全社システムと連携。情報統制・セキュリティ・著作権対応に優れ、法人導入向け。 |

まとめ:Copilot × Excel こそ“生成AIの入口”

「AIを使いたいけど、何から始めていいか分からない」

そんなあなたにとって、CopilotとExcelの組み合わせは最適なスタートです。

- 既に使い慣れたツール(Excel)上で自然にAIを試せる

- ファイルの理解、関数の解析、エラー補助など目に見える成果がすぐに出る

- 難しいスキルは不要。質問するだけでOK

Copilotは魔法の道具ではありませんが、あなたの思考を加速し、知識を拡張する頼れる相棒になります。